この記事は約 15 分で読めます。

こんにちは!WINC研究員の伊藤(以下、RI)です。

はじめに、少しだけ自己紹介をさせてください。私は2025年3月に修士課程を修了し、同年4月にWINCに入社しました。まだまだ分からない事も多いですが、この「風車ノート」を通じて、皆さんと一緒に学び、成長していけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。

さて、今回のテーマは「風力発電の基本」です。さっそく、WINCの代表取締役・今村さん(以下、HI)にお話をうかがっていきます。今村さん、本日はよろしくお願いします。

HI:はい、よろしくお願いします。

RI:では、まずは基本からいきたいと思います。風力発電とは何ですか?

HI:風力発電とは、風の力を利用して電気をつくる発電方法です。風を受けて風車の羽根(以下、ブレード)が回転し、その力が発電機に伝わることで電気が生み出されます。

RI:風力発電では、どのくらいの量の電気が生み出されているのですか?

HI:良い質問ですね。実は、電気の量の表し方には「発電量」と「発電電力量」の2種類あります。似ている言葉ですが、意味が異なるので、混同しないよう注意してくださいね。

発電量とは、風車や水車の発電機の出力や太陽光パネルの容量など、機器の発電能力を表します。例えば、太陽光発電システムの「容量」や、発電機の「定格出力」などがこれにあたります。単位はkW(キロワット)、MW(メガワット=1,000kW)、あるいはGW(ギガワット=1,000MW)が使われます。

一方、発電電力量とは、発電された電気が実際に使われた量や、一定時間内に発電された電気の総量を表します。例えば、1時間あたりに発電された電気の量や、1ヶ月間に発電された電気の総量などがこれにあたります。単位はkWh(キロワット時)がよく使われます。発電電力量は電気料金の計算に使われていますので、ご自宅に電気代の明細があったら「ご使用量」の欄を見てみてください。表1に発電量と発電電力量の違いをまとめました。

発電量と発電電力量の違い

| 発電量(kW) | 発電電力量(kWh) |

|---|---|

| 「能力」を表す | 「量」を表す |

|

|

さて、「発電量」と「発電電力量」の違いを理解したところで、日本の風力発電の現状を見ていきましょう。まずは、風車の発電能力(定格出力)についてです。近年、使用されている風車では、陸上の場合は定格出力が4.2MW(=4,200kW)、洋上では12MW(=12,000kW)が主流となっています。定格出力については後ほど詳しく説明しますので、ここでは「風車の持つ最大の発電能力」と考えてください。

この定格出力の値を使えば、風車の性能を比較することができます。たとえば、上の例で示した洋上風車の定格出力は陸上風車の約2.86倍にあたり、洋上風車1基で陸上風車3基分に相当する発電能力を持つといえます。

とはいえ、1990年代には定格出力が数百kWの風車が主流だったことを考えると、現在の陸上風車でも格段の発電量向上が図られていることが分かります。その背景には、風車の大型化があり、これは近年の風力発電における重要なトレンドの一つです。

ここまでは「発電量」に着目してきましたが、今度は「発電電力量」に注目してみましょう。日本の風力発電による年間発電電力量は、約11.3TWh(=113億kWh)(※1)です。また、1世帯あたりの年間電力消費量は平均で約3,911 kWh(※2)とされており、風力による発電電力量はおよそ288万世帯分の年間電力消費をまかなえる規模に相当します。

(※1)資源エネルギー庁『電力調査統計 2024年度発電実績』

(※2)環境省『令和4年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査(家庭CO2統計)資料編(確報値)』P.55

他の主要な発電方式(火力・原子力・水力)に比べれば、風力発電の占める割合はまだ小さいかもしれません。しかし、家庭の電力使用量に換算して考えると、風力だけでも数百万世帯の暮らしを支えられる規模の電力を生み出していることがわかります。再生可能エネルギーとしての存在感は着実に増しており、今後の導入拡大によってさらにその重要性が高まると期待されています。

RI:なるほど。風力発電の日本全体の電力需要に対してはまだまだ小さいですが、少しは役に立っているのですね。「風力発電は発電量が安定しない」という声もよく聞かれますが、これだけ多くの発電量を供給しているので、案外そうでもないのかもしれないと感じてきました。実際のところは、どうなのでしょうか?

HI:風力発電では、発電量は基本的に風速によって決まります。単純に言えば、風が強ければブレードがよく回転し、発電量は増加します。しかし実際には、発電量を安定させるためのさまざまな工夫が施されています。

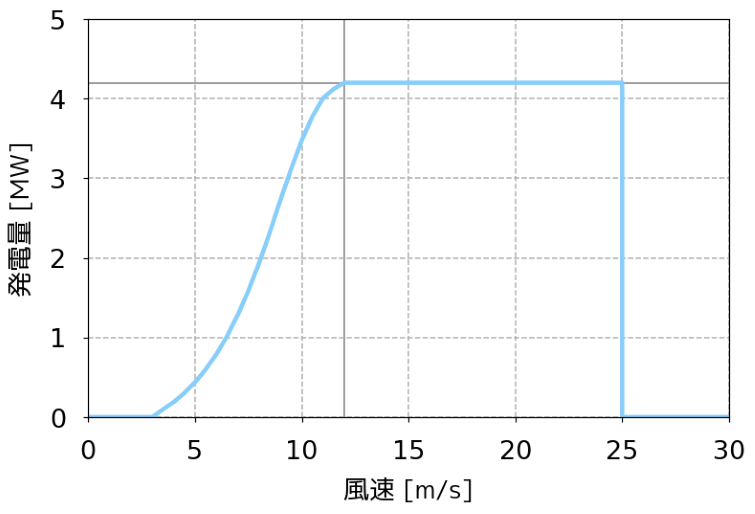

図1は、風速と発電量の関係を示したグラフで、これを「パワーカーブ」と呼びます。この図を見ると、風速3m/s以下では発電量はゼロであり、発電が行われていないことが分かります。そして、風速が3m/sに達したタイミングで発電が開始され、発電量が増加し始めます。このように、発電が始まる最小の風速を「カットイン風速」と呼び、風車の設計によってその値が定められています。

その後、風速の上昇とともに発電量は増加し、やがて一定の出力に達します。この最大の出力は「定格出力」と呼ばれ、通常、風速が約12〜25m/sの範囲で維持されます。本来であれば、風速がさらに強まるほど発電量も増えるはずですが、発電機の定格容量に合わせて、また、安全性や機器保護のため、ブレードの角度(ピッチ)を調整することで、発電量を一定に保つ「制御」を行っています。

一方、風速が25m/sを超えると発電は停止します。このときの風速を「カットアウト風速」と呼びます。風速25m/sというのは台風の暴風域に相当するため、風車を保護するための重要な制御です。

こうした工夫により、風車を保護し、長く使い続けることができるだけでなく、発電量の安定性を高めることにもつながっていると言えますね。とはいえ、自然の風による風速はいつも一定というわけではありません。実際には、風は時々刻々と変化しており、その変動への対応も重要なポイントとなります。

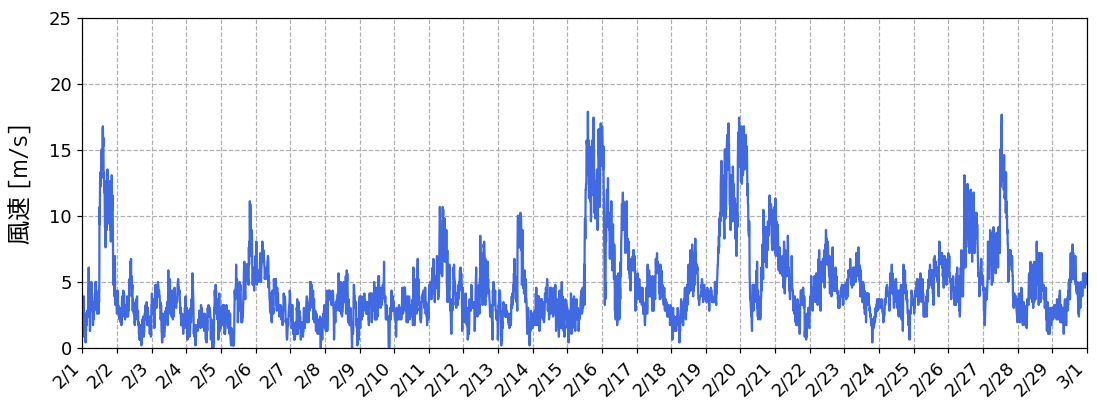

例えば、図2はある場所(サイトと呼びます)の1か月間の10分平均風速の変動のデータ(時系列データ)を示したものです。この1か月間だけを見ても、風速が大きくなったり小さくなったりと、ばらつきがあることが分かります。しかし、風速がばらついている状態では、発電量との関係を捉えるのが難しくなります。そこでまずは、1か月分の風速を集計してみましょう。

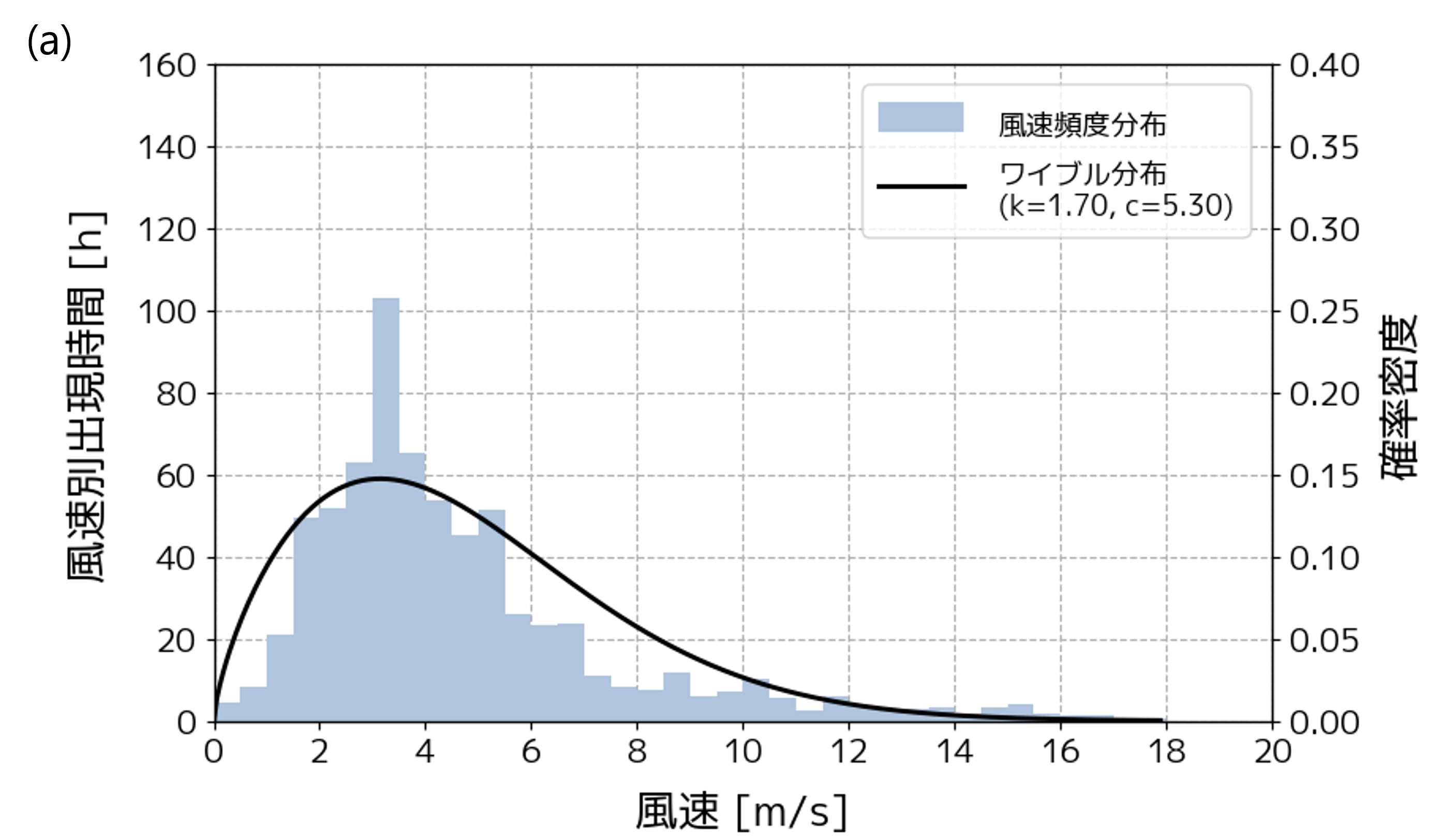

その結果を図3aに示します。10分平均風速なので、1カウント=10分として、風速別に出現時間を集計しました。これを「風速出現頻度分布」と呼びます。最も出現時間が長くなっているのは、風速3.0~3.5m/sの範囲であり、このサイトでは2月によくこの風速の風が吹いていたことが分かります。また、黒い実線で描かれた曲線は、出現時間の分布に合わせてフィッティングしたもので、「ワイブル分布」と呼ばれています。

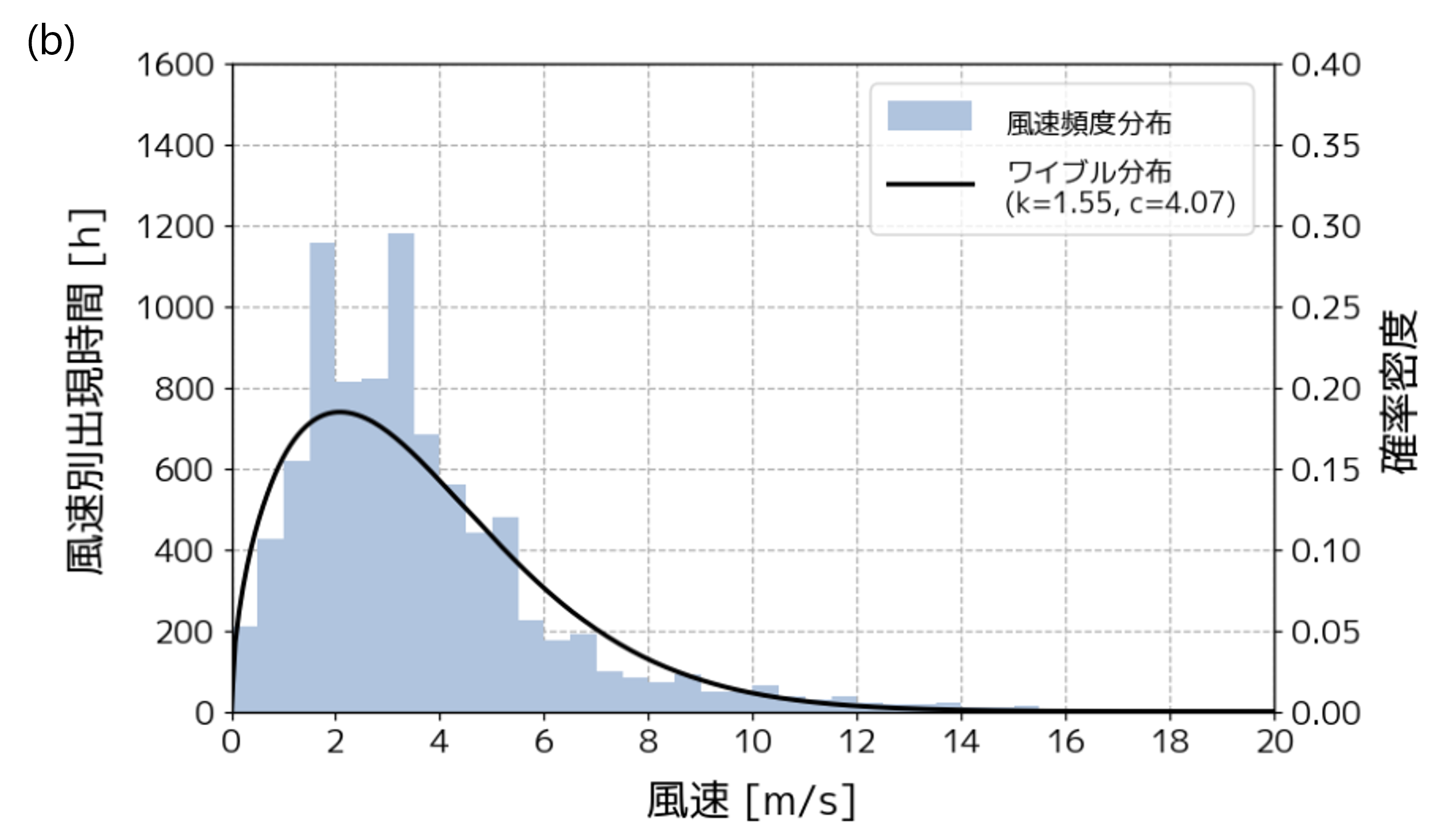

さらに、1年分のデータを集計すると、図3bのようになります。2月のデータとは異なり、年間を通して見ると、風速1.5~2.0m/sでも頻度が高くなっていることが分かります。ワイブル分布に着目すると、2月に比べて分布が弱風側にシフトしており、季節による違いが表れています。このように、日本では季節によって風の傾向が変化するため、風力発電を行うには年間を通じて風況を調べることが重要になります。

さて、図1のパワーカーブに話を戻しましょう。パワーカーブは、風速ごとにどれだけ発電できるかを表したグラフでしたね。このパワーカーブと、先ほどの風速頻度分布を組み合わせて考えることで、あるサイトに風車を建てた場合にどれくらい発電できそうかを予測することができます。

例えば、図3bを見てみると、風速0~3m/sの風が吹いている時間帯が全体の約半分を占めており、その間は発電が行われません。残りの半分では風速3~12m/sの風が吹いており、この範囲では風速に応じて発電量が変化します。一方で、風速12m/s以上の強い風はほとんど吹いていないため、風車が定格出力を出せる機会はあまりなさそうです。こうしたことから判断すると、このサイトは風力発電にはあまり向いていないと言えるでしょう。

逆に、風力発電に向いているのは、風速12~25m/sの風がよく吹く場所です。この風速域では、風車は定格出力で発電を続けることができ、発電量は一定になるため、安定した電力供給が実現しやすくなります。

「風力発電は発電量が不安定」という声を耳にすることもありますが、それは風況の良いサイトで発電が行われていないからかもしれません。風力発電に適した条件が整っていないサイトでは、どうしても発電にばらつきが生じやすく、そうした印象につながる可能性があります。つまり、風力発電の「不安定さ」は風車そのものの問題ではなく、設置サイトにおける風の性質に大きく左右されているのです。風況に適したサイトを選べば、風力発電はある程度の発電電力量を見込める電源として活用することができると言えるでしょう。

RI:普段の業務で行っている風況解析の重要性を初めて実感できました。ところで、こうした発電電力量の見積もりは手計算でも可能なのでしょうか?

HI:はい、できます。高校物理で学ぶ次元の考え方を使えば、発電電力量はExcelを使っても求めることができます。発電電力量 [kWh] は、次のように表されます:

$$

\mathrm{発電電力量\,[kWh]} = \mathrm{発電量\,[kW]} \times \mathrm{時間\,[h]}

$$

つまり、発電電力量とは、ある発電量と発電した時間を掛け合わせたものです。

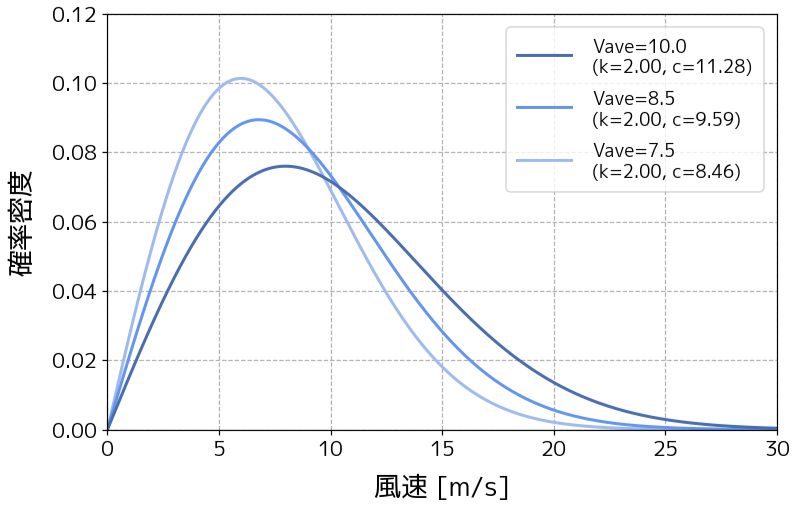

今回は、パワーカーブ(図1)と、典型的な風速のワイブル分布(図4)を使って、発電電力量を求めてみましょう。パワーカーブは風速ごとの発電量を示すもので、また、ワイブル分布は上で述べたように風速出現頻度分布を近似した関数です。図4のワイブル分布は年平均風速の異なる3つの分布を示しています。年平均風速が高いほど、ワイブル分布の高い風速での出現時間が多くなります。それぞれのワイブル分布の面積は年間の出現時間(8,760時間、ここでは確率密度としていますので、面積は1です。)になりますので、平均風速が高いと、分布の高さが低くなります。上の式にように、ワイブル分布とパワーカーブを掛け合わせることで、風速ごとの発電電力量が求まります。さらに、それらをすべての風速帯で合計することで、(推定)年間発電電力量(AEP;Annual Energy Production)が得られます。推定としているのは、実際の発電量ではない机上の計算だからです。

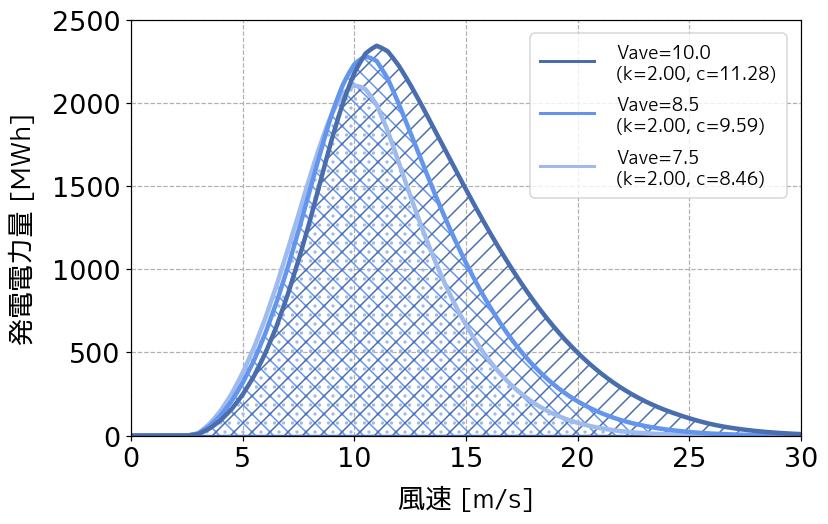

図4に示した3種類のワイブル分布それぞれに対してAEPを計算した結果を、図5に示します。図中の実線は、風速ごとの発電電力量を表しており、その面積がAEPに相当します。図を見比べると明らかなように、年平均風速 が大きくなるほど、グラフの面積、すなわちAEPも大きくなっています。実際に計算してみると、以下のようになりました:

- $V_{ave} = 10.0$のとき、22,208 MWh

- $V_{ave} = 8.5$のとき、18,653 MWh

- $V_{ave} = 7.5$のとき、15,702 MWh

今回の計算では、簡単のために風速出現頻度分布とパワーカーブに基づいて発電量を算出しました。このように、風車が理論上最大限に発電できる年間電力量のことを、厳密には「Gross AEP」(グロスAEP)と呼びます。

ただし、実際の発電では、定期メンテナンスや不測の事態(雷や故障など)により、発電が行われない時間も生じます。さらに、発電をしている風車の下流側では風速が弱まり、発電量が低下するウェイクロス(後流損失)と呼ばれる現象の影響も無視できません。こうしたさまざまな損失要因を考慮することで、より現実に即した発電電力量の見積もりが可能になります。このように、損失を加味した正味の年間発電量のことを「Net AEP」(ネットAEP)と呼びます。Net AEPは次式で表されます:

$$

\mathrm{Net\,AEP\,[kWh]} = \frac{\mathrm{Net\,AEP\,[kW]}}{\mathrm{定格出力\,[kW]} \times \mathrm{年間時間\,[h]}} \times 100

$$

では、先ほどのGross AEPに対応するNet AEPを計算してみましょう。後ほど説明する稼働率を含む総損失率を15%と仮定すると、各平均風速に対するNet AEPは以下のようになります:

- $V_{ave} = 10.0$のとき、18,877 MWh

- $V_{ave} = 8.5$のとき、15,855 MWh

- $V_{ave} = 7.5$のとき、13,346 MWh

ここでもうひとつとても重要な指標をご紹介しましょう。それが「設備利用率」です。英語では Capacity Factor(CF)と呼ばれ、発電設備が最大出力(定格出力)で発電した電力量に対して、実際にどれだけ発電したかを示す割合です。数式で表すと、次のようになります:

$$

\mathrm{CF} = \mathrm{Gross\,AEP\,[kW]} \times (1 – \mathrm{総損失率})

$$

今回の計算の例では、定格出力4.2MW、1年間は8,760時間です。各平均風速に対するNet AEPを代入すると、設備利用率は以下のように求められます:

- $V_{ave} = 10.0$のとき、51.3%

- $V_{ave} = 8.5$のとき、43.1%

- $V_{ave} = 7.5$のとき、36.3%

日本で風力発電を行う際、採算の取れる設備利用率の目安は、陸上では25%以上、洋上では35%以上(※3)されています。今回のように、平均風速が7.5 m/s以上あれば、洋上風力の基準を十分に満たしており、発電に適した条件といえるでしょう。ちなみに、欧州の洋上風力では日本よりも平均風速が大きいため、設備利用率が50%を超えるケースもあります。

(※3)国立研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構『NEDO再生可能エネルギー技術白書 第3章 風力発電』

RI:自分で手を動かしてみたことで、理解が一段と深まりました。

HI:それは良かったです。最後に、もうひとつだけ重要な指標を補足しておきましょう。

風車の運用状況を把握するための指標には、「設備利用率」のほかに「稼働率」と呼ばれる指標があります。時間可能率とも言い、英語ではAvailabilityと呼ばれます。稼働率は非常に重要な指標なので、風車に関する国際規格(※4)でも定義されています。定義にはいくつか種類がありますが、ここではシンプルなものを紹介します。稼働率とは、ある一定の運用期間(総時間)のうち、風車が“運転可能な状態”にあった時間の割合を示す指標です。ここでいう“運転可能な状態”とは、故障や保守などにより停止していた時間を除いた、運転できる準備が整っている時間を指します。風が弱く発電していない場合でも、風が吹けばすぐに運転可能な状態であれば、それも稼働時間に含まれます。例えば、1年間(8,760時間)のうち、運転可能な時間が7,900時間だったとすると、稼働率は約90%となります。

(※4)IEC 61400-26-1『Wind energy generation systems – Part 26-1: Availability for wind energy generation systems』Edition 1.0, 2019.

稼働率は、故障の少ない信頼性の高い風車は高い値となり、陸上風車では90~97%、洋上風車では90~95%程度(※5)の値を取るのが採算の取れる発電事象の目安です。稼働率が高いということは、風車が効率よく運用され、収益性も高いことを意味します。実際、風車の稼働率を保証する契約が結ばれることもあるほど、重要な指標です。設備利用率と稼働率を間違えて使っている例が多いので、気をつけて下さい。

(※5)Scottish Enterprise and The Crown Estate『A Guide to UK Offshore Wind Operations and Maintenance』P.9

稼働率を下げる要因として、主に次のようなものが挙げられます:

- 定期メンテナンス:定期点検のため、風車を止めて整備などを行います。

- 非定期メンテナンス:故障などによる風車を修理します。(ブレードなどの大型部品の交換が必要な場合、数か月程度風車が運転できないこともあります。)

- 電気系統トラブル:系統トラブルや落雷などによる停止。この場合、風車は自動停止するため、風車の再起動が必要です。落雷ではブレードが破損する場合もあり、その時は非定期メンテナンスが必要となります。

こうした要因をできるだけ避けるために、事前の対策や予防的な運用が求められます。

RI:今日はたくさんのことを教わったので、しっかり復習しておきたいと思います。ありがとうございました!

HI:はい、頑張ってください。

次回はNet AEPのところで少しだけ登場した「ウェイクロス(後流損失)」について、風況の専門家の植田さんがご紹介します。とても奥が深いテーマなので、次回まで頭の片隅に置いておいてください。どうぞお楽しみに!

さらに詳しく知りたい人へ

◆風速ビンとは?

「風速ビン」とは、風速データを一定の幅で区切った区間のことを指します。図3では、0.5 m/s刻みでビン分けされています。風速は本来、連続的な値を持つことから、頻度分布の作成やエネルギー評価を行うには、風速をビンに分ける工夫が必要になります。こうした整理によって、風況解析やAEPの見積もりがしやすくなります。ビン幅は分析の目的に応じて調整され、一般には 0.5〜1.0 m/s 程度がよく使われます。

◆レイリー分布とワイブル分布の違い

レイリー分布とワイブル分布の比較

| レイリー分布 | ワイブル分布 | |

|---|---|---|

| 数式 | $f_{R}(v) = \frac{2v}{c^2} \exp\left[-\left(\frac{v}{c} \right)^2 \right]$ |

$f_{W}(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{v}{c} \right)^k \right]$ |

| パラメータ数 |

1つ (スケールパラメータ:$c$) |

2つ (スケールパラメータ:$c$ 形状パラメータ:$k$) |

| 関係性 | ワイブル分布の特別な場合($k=2$) | 一般形 |

| 柔軟性 |

$k$ が固定されるため、 実測データには合わないことも |

$k$ を変えることで、 様々な風況・地形に対応可能 |

| 用途 |

理想的・簡易的なモデルに用いる (近似的手法) |

風速分布のフィッティングに 最も広く使われる |

ワイブル分布は、風速データの実測値を柔軟に表現できる2パラメータ分布です。

-

- スケールパラメータ($c$):分布の「横方向のスケール」を決め、平均風速に対応します。大きいほど分布が右側に広がります。

-

- 形状パラメータ($k$):分布の「形状(尖り具合や裾の広がり)」を制御します。

-

-

- $k<2$:裾が広く、乱流が強いような分布(山地・内陸部など)

- $k>2$:ピークが鋭く、一定した風況(沿岸部・洋上など)

-

実際の風況解析やAEPの推定には、ワイブル分布が事実上の標準として用いられています。

レイリー分布は、ワイブル分布の形状パラメータ$k=2$とした特別な場合です。パラメータがスケールパラメータ$c$の1つだけなので、シンプルです。この分布は、風向がランダムで、乱流が少ない理想的な条件下において、水平方向の風速成分が独立な正規分布に従うという仮定のもとで導かれます。平均風速から簡便に分布形状を決定できるため、概算や初期検討の段階では有用です。

(了)